デザイン思考研修

目次

ビジネスセミナー

デザイン思考を理解することで、アイデアの出し方・まず動いてみることの重要性を認識し、イノベーションを図る

デザイン思考とは

「デザイン思考」は、デザイナーがデザインを行う過程で用いる特有の思考法から発展し、現在ではあらゆる複雑な問題に適用できるプロセスへと進化しています。

デザイン思考の根幹にあるのは、複雑な問題や課題は、問題解決を開始した時点では問題自体が明確に定義されておらず、そのため、当然解決方法も不明瞭となりますが、問題の定義を行うことで、解決するアイデアが生まれ、誰もが問題を解決できるという信念です。

つまり、「デザイン思考」は、「人々が持つ本当の問題を解決するための考え方・マインドセット」であり、「画期的なアイデアを生み出して、社会に新たな価値を提供するためのアプローチ方法」とも言えます。

研修の狙い

- デザイン思考とは何かを学ぶ

- 発想力につながるデザイン思考のアプローチ手順を知る

- 演習を通じて、デザイン思考を活用したアウトプット方法を身につける

プログラム

※内容は、貴社のご要望に応じ、カスタマイズが可能です。

※時間の目安は10:00~17:00です。

1.デザイン思考とは?

(1)「0」から「1」の創造が求められる時代

(2) デザイン思考とは何か

(3) 事例紹介

(4) デザイン思考の基本的な手順

2.デザイン思考実践【ワーク】

■事例研究のテーマは、自社の商品・サービスなどを設定することも可能です。

(1)利用者の視点で考える

①エスノグラフィ(※)の視点で考える

~対象者はどのようなものが欲しいかを知る~ (ペルソナの設定)

②【演習】働きやすい職場環境の改善

※エスノグラフィとは顧客の生活に入り込み、彼らの生活スタイルを観察し、

意識しないで行っている行動、顕在化していない意識など、顧客が言葉では

語れない領域に踏み込むことです。

(2)共感マップにまとめる

①メンバーのヒアリングで気づいたことを付箋に書き出す

②模造紙に「共感マップ」としてまとめる

③発表

(3)テーマを再設定

(4)オズボーンのチェックリストを活用し、アイデアを考える。

①アイデアを付箋に書き出す

(5)アイデアを発散させた後、KJ法やイラストでまとめる

①模造紙にまとめる

②発表

③他グループに対する感想

3.変化を恐れず、チームでイノベーションを

(1)プロスペクト理論

①利益よりも損失を回避する傾向が1.5倍から2.5倍

(2)変化を恐れず、チェンジ・リーダーに

(3)情報収集の意識をもつ

(4)チームでイノベーションを

4.振返りと気づき・共有【ワーク】

5.まとめ

デザインとは

「デザイン」は、日本では一般的には、「見た目」に属するものと考えられ、「美しさ」に価値がありました。

「デザイン思考」でいう「デザイン」とは、『特定の環境下かつ様々な制約の中で、目的を達成するために、未完成の要素を組み合わせて、要求を満たすような仕様を明示すること』です。

つまり、「目的を定め」、「達成するために必要な技術・仕様を準備し」、「見せ方(提案方法)を考える」というビジネスの一連の流れです。

イノベーションとデザイン思考

「イノベーション」は、オーストリア出身の経済学者であるヨーゼフ・シュンペーターによって、「経済活動の中で生産手段や資源、労働力などをそれまでとは異なる仕方で新結合すること」と定義されています。

この定義では、イノベーションは、発明や発明を実用化することだけを意味するのではなく、むしろ既存の技術を新たに結合し、その結果として社会を変えることに重点が置かれています。

そのため、社会のニーズを利用者視点で見極め、技術を新しい価値に結び付けること、すなわち「デザイン思考」が介在してはじめてイノベーションが実現すると言えます。

デザイン思考のプロセス

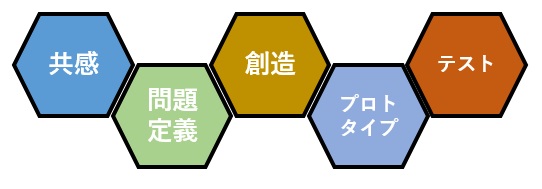

デザイン思考は「共感・問題定義・創造・施策・検証」の5つのステップで進めていきます。

この方法は、デザイン思考の総本山とも言われるスタンフォード大学の機関であるHasso Plattner Institute of Design、通称「d.school」が提唱されているものです。

(1)共感 (Empathize)

新しいビジネスチャンスを探すということは、新しいニーズを探すということです。

共感のプロセスは、ニーズを探すプロセスであり、人間中心を原則としたデザイン思考の過程において、核となる重要な段階です。

新しいニーズは、ユーザーに「欲しい商品は何ですか?」とアンケートを取れば出てくるというものではありません。むしろ、ユーザー自身が気付いていないニーズこそが、すばらしいビジネスチャンスであるといえます。

そのため、ニーズを聞くことよりも、ユーザーが感じている問題点を探ることが近道となる場合が多く、人々の気持ちに共感することで、彼らが本当に求めているものを「解決すべき問題」に置き換えて、明らかにしていきます。

共感するためには、①観察する②体験する③インタビューを行うことで、相手に寄り添い、好奇心を持って、何が本当の問題かを探し求めることが必要です。

画期的な解決策は、人間の行動や心の動きに潜むインサイトから生まれることが多いと言えます。インサイトとは本人も気付いていない事実や潜在的な心の動きです。

まず、固定観念や偏見に囚われず、“ユーザー視点”で悩みや願望に共感するところから始めることが、デザイン思考には必要です。

●インサイトとは

「インサイト」(insight)を直訳すれば、「洞察力」「気づき」などとなります。マーケティング用語では、「潜在ニーズ」といわれる場合もありますが、デザイン思考でのインサイトは、「これまで自分たちが見落としていた視点」を意味します。

(2)問題定義 (Define)

共感のプロセスで集めた情報をもとにブレインストーミングを行い、取り組むべき課題の定義付けを行うのが、問題定義のプロセスです。

共感から発見したニーズやインサイトに関して、ブレインストーミングを通して深化・統合させ、残りのプロセスを上手く進める為の実用的な問題定義文(詳細後述〈●着眼点とは〉)としてのあなたの着眼点(Point of View)を設定していきます。

問題定義を行うことは、同時にゴールの設定を行うことにもなりますので、あまり広範囲なものではなく、個別具体的なものとします。

例えば、日々の「通勤」の問題定義を「通勤時間」とするか「通勤混雑」とするかでは、その後の展開が大きく異なってきます。

●ブレインストーミングとは

ブレインストーミングでは、アイデアを量産することを優先する「発散フェーズ」とアイデアを集約するための「収束フェーズ」が繰り返されます。

「発散」というのは、アイデアや考えを広げるフェーズです。そして、「収束」というのは、アイデアや考えを絞り込む、狭めていくフェーズです。「発散してから収束させる」という順番が大切です。

●着眼点(Point of View)とは

プロジェクトのテーマに沿ったかたちで、ニーズの解決策を、有意義な挑戦課題として実現可能な領域に変換したものです。d.schoolでは、次のような穴埋め文章によるフレームワークを紹介しています。

ⅰ)対象ユーザーとその特徴

ⅱ)持っているニーズ(動詞で記述)

ⅲ)その背後にあるインサイト

具体的な問題定義文は、

ⅰ)残業が多いために帰宅時間が遅くなる山本さんには、

ⅱ)できるだけ早く家に着くニーズがあった。

ⅲ)なぜなら、趣味に使う時間を少しでも増やすことが彼女にとって重要だからだ。

といった形です。

ポイントは、ニーズを名詞ではなく動詞で書くことです。動詞を使うことで、ユーザーが「何をしたいのか」を考え、次のアイデア出しのプロセスで発散をしやすくなります。

(3)創造(Ideate)

創造のプロセスは、解決策を検討するプロセスです。ここではブレインストーミングなどの手法を用いてアイデアを量産することが重要です。

ありきたりな解決策を越えて、画期的なアイデアとなるよう、創造行為によって可能性を押し広げていきましょう。

このプロセスでは、ただ一つの最善の解決策を見つける必要はありません。それは、後のステップで明らかにしていきますので、仮説段階と捉えて下さい。

●創造のヒント

創造を円滑に進め、アイデアを量産させるためには、ブレインストーミングを活発化させることが大切です。大胆な発想については、この段階では、可能性を判断せず、むしろそのアイデアに乗っかりながら新しいアイデアを連想していくイメージが必要です。

また、着眼点をリフレーミングすることで、解決策にたどり着くこともあります。

先述の例でいうと、自宅での趣味の時間を電車での趣味の時間に置き換えた解決策や残業を電車の中で行うという解決策もアイデアとしては成立します。

●解決策の絞り込み

量産されたアイデアから、基準を決めて次のプロセスに進める優先順位を決定します。

基準は様々ですが、

ⅰ)最も顧客に喜ばれるもの

ⅱ)成功の可能性が高いもの

ⅲ)画期的なもの

などから設定します。その他にも、コストや収益、製造の容易性や、顧客の対象範囲など様々なものの中から、チームにとって望ましいものを基準としてください。

(4)プロトタイプ(Prototype)

このプロセスは、アイデアを形にする段階です。

優先順位を付けた解決策の仮説を低コストで効率よく検証をするために、プロトタイプ(試作品)を作成します。デザイン思考は、デザイナーがデザインを行う過程で用いる特有の思考法から発展したことはお話ししましたが、デザイン思考の特徴として「Build to Think」(考えるために作る)と「早く失敗する」というものがあります。

これは手を動かすことでアイデアが深まり、早く失敗することで、深手を負わずに多くの試行を行うという考え方です。

●プロトタイプのポイント

ⅰ)時間と費用をかけない

ⅱ)アイデアのポイントがユーザーに伝わることを最優先する

ⅲ)サービスのアイデアは、寸劇やイラストで表現することも考える

プロトタイプの目的は、アイデアの具体化ですから、無形のサービスの場合、造形での表現が難しい場合があります。

(5)テスト(Test)

プロトタイプをユーザーに実際に体験してもらい、フィードバックをもらうプロセスです。

目的は、問題解決のために考え出したアイデアが、当初の意図通りにうまく機能するか

どうか確かめると共に、ユーザーからフィードバックをもらうことでアイデアをブラッシュアップしていくことです。

テストの結果次第では、プロトタイプの作り直しやアイデアから考え直す必要が出てくるかも知れません。ただ、その場合でも、テストのプロセスを通して、ユーザーとの共感はさらに深まっているはずです。

デザイン思考の本質は5つのプロセスをスピーディーに行きつ戻りつしながら、画期的な解決策を見つけていくことです。解決策を再定義・改善するための機会として積極的に取り組んでいきましょう。

SMBCコンサルティングのデザイン思考研修の特徴

当社のデザイン思考研修では、まずデザイン思考とは何かを学びます。そして、発想力につながるデザイン思考のアプローチ手順を理解すると共に、演習を通じて、デザイン思考を活用したアウトプット方法を身につけます。

是非デザイン思考研修をご検討ください。